|

中国古代酒文化:酒文学时间:2017-08-19 一、中国酒文学兴盛的原因 “李白斗酒诗百篇”,“酒隐凌晨醉,诗狂彻旦歌”;很能说哪能一种物质文化、一种物质生活,同文化活动有如酒和文学这样新近紧密的关系了。在中国历史上,这种关系可以说是 中华民族饮食文化史上的一种特有现象,一种特定的历史现象,一座不可企及的历史文化高峰。这种特有的文化现象,即是属于中国历史上的,也是属于历史上的中国的。它是文化人充分活跃于政治舞台与文酒社会,和文化被文化人所垄断的历史结果;是历史文化在封建制度所留有的自由空间里充分发展的结果。 在蒸馏酒开始普及的明代以前,人们饮用的基本是米酒和黄酒。即使是明代以后,乃至整个明清时代,白酒的饮用基本是以下扩展。黄酒和果酒(包括葡萄酒)照中国的历史传统酿制法,酒精含都比较低。现在行销的黄酒和葡萄酒的酒精度一般在12~16度之间(加蒸馏酒者不计在内)。而历史上的这两种酒,尤其是随用随酿的“事酒”或者平时饮用的普通酒,酒度可能更低,甚至低得多。这种酒低酌慢饮,酒精刺激神经中枢,使兴奋中心缓缦形成,在一种“渐乎其气,甘乎其味,颐乎其韵,陶乎其性,通乎其神,兴播乎其情,然后比兴于物、直抒胸臆,如马走平川、水泻断崖,行云飞雨、无遮无碍!酒对人的这种生理和心理作用,这种慢慢吟来的节奏和韵致,这种饮法和诗文创作过程灵感兴发内在规律的巧妙一致与吻合,使文人更爱酒,与酒结下了不解之缘,留下了不尽的趣闻佳话,也易使人从表面上觉得,似乎兴从酒出,文自酒来。于是,有会朋延客、庆功歌德的喜庆酒,有节令佳期的欢乐酒,有祭祀奠仪的“事酒”,有哀痛忧悲的伤心酒,有郁闷愁结的浇愁酒,有闲情逸致的消磨酒……“心有所思,口有所言”,酒话、酒诗、酒词、酒歌、酒赋、酒文——酒文学便油然而发,蔚为大观,成为中国文学史上的一大奇迹! 二、繁荣的酒文学 一部中国诗歌发展的历史,从《诗经》的“宾之初筵”(《小雅》)、“瓠叶”(《小雅》)、“荡”(《大雅》)有“(左马右必)”(《鲁颂》)之章,到《楚辞》的“奠桂酒兮椒浆”(《东皇太一》)、《短歌行》的“何以解忧?唯有杜康”;从《文选》、《全唐诗》到《酒词》、《酒颂》;数不尽的斐然大赋、五字七言,多叙酒之事、歌酒之章!屈子、荆卿、高阳酒徒、蜀都长卿,孔北海、曹子建、阮嗣宗、陶渊明,李白、杜甫、白居易,王维、李贺、王昌龄、子瞻(苏轼)、鲁直(黄庭坚)、务观(陆游)、同叔(晏殊)、耆卿(柳永字)、尧章(姜虁),文翰林(征明),袁中郎(宏道),归愚(沈德潜)、板桥(郑燮)、随园(袁枚),渔阳(王士祯)、北江(洪亮吉)、龚定庵……万千才子,无数酒郎! 谷,年复一年地收;酒,年复一年地流。数千年来,在偌大的国土上,几乎可以说,无处不酿酒,无人不饮酒。酿了数千年的酒,饮了数千年的酒,但真正优游于酒中的,只能是那些达官贵人,文人士子;一部酒文化,某种意义上就中上层社会的文化,酒文学也是他们的文学。无数的祭享祀颂、公宴祖饯、欢会酬酢,便有无数的吟联唱和、歌咏抒情。酒必有诗,诗必有酒,中国的诗是酒的诗,中国的文学是酒的文学。 中国是卓立世界的文明古国,中国是酒的故乡,中华民族五千年历史长河中,酒和酒类文化一直占据着重要地位,酒是一种特殊的食品,是属于物质的,但酒又融于人们的精神生活之中。酒文化作为一种特殊的文化形式,在传统的中国文化中有其独特的地位。在几千年的文明史中,酒几乎渗透到社会生活中的各个领域。首先,中国是一个以农立国的国家,因此一切政治、经济活动都以农业发展为立足点。而中国的酒,绝大多数是以粮食酿造的,酒紧紧依附于农业,成为农业经济的一部分。粮食生产的丰歉是酒业兴衰的晴雨表,各朝代统治者根据粮食的收成情况,通过发布酒禁或开禁,来调节酒的生产,从而确保民食。反过来,酒业的兴衰也反映了农业生产的状况,也是了解历史上天灾人祸的线索之一。在一些局部地区,酒业的繁荣对当地社会生活水平的提高起到了积极作用。酒与社会经济活动是密切相关的。汉武帝时期实行国家对酒的专卖政策以来,从酿酒业收取的专卖费或酒的专税就成为了国家财政收入的主要来源之一。酒税收入在历史上还与军费,战争有关,直接关系到国家的生死存亡。在有的朝代,酒税(或酒的专卖收入)还与徭役及其它税赋形式有关。酒的厚利往往又成为国家、商贾富豪及民众争夺的肥肉。酒的赐晡令的发布,往往又与朝代变化,帝王更替,及一些重大的皇室活动有关。中国古人将酒的作用归纳为三类:酒以治病,酒以养老,酒以成礼。几千年来,酒的作用关不限于此三条,起码还包括:酒以成欢,酒以忘忧,酒以壮胆,酒也使人沉湎,坠落,伤身败体。历史上还有不少国君因沉湎于酒,引来亡国之祸。总之,酒是社会文明的标志。研究社会的文明史,不可不研究酒文化史。中国酒文化中的丰富内涵,会给人们带来乐趣和启示: 俗话说的好“感情深,一口闷;感情浅,舔一舔”。 对联云:“美酒千杯辞旧岁,梅花万朵报新春” 戏词曰:“临行喝妈一碗酒,浑身是胆雄赳赳” 诗词曰:“一新词酒一杯” 可见生活中人们情感的勃发与寄托常常离不开酒,酒能让人豪情万丈,酒还能让人心灵喷发。纵观中国文坛,与美酒结下不解之缘的文人不计其数,尤其是那些才思敏捷的诗人,他们诗兴的涌动,情感的的抒发无不与美酒相伴。曹操“对酒当歌,发出了人生几何,譬如朝露,去日苦多”的感慨。作者深感人生短暂,不能虚度年华,应当慷慨立志,以成就大业。无奈大志未酬,遂成殷忧,“何以解忧,唯有杜康”。可见作者是借酒与诗消愁。李白“举杯邀明月,对影成三人”。人世冷酷,只有自然亲近,仅映出作者高雅的情趣,横溢的才华。酒与诗人的忧乐相伴,诗人的悲哀与酒相依。丛观古代诗坛,诗人们高兴时,美酒是他们快乐的兴奋剂;诗人们痛苦时,美酒是他们悲伤的忘忧水。 有人说中国的诗酒文化蔚为大观。这其中,有对百姓佳人盛世的感动:“兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光。但使主人能醉客,不知何处是他乡”;有对友人的惜别深情:“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”;还有旅途懂得逸情:“借问酒家何处有?牧童遥指杏花村”。更有沙场征战的悲壮豪情:“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑,古来征战人几合”。

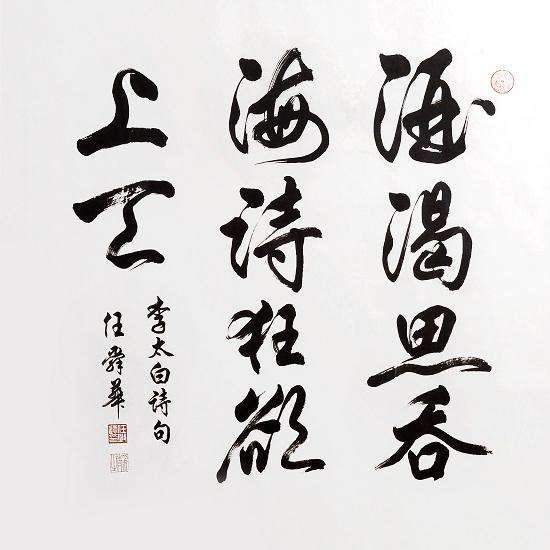

凡此种种,诗因酒香而醉人,酒得诗气而雅致。谈到酒,就不能不说到醉。在诗人看来,醉是心灵的宣泄,是良知难泯的痛苦,是无助无奈地痛苦,开怀畅饮是永远不醉的。所谓“酒不醉人人自醉”,就是对诗人这种心态的绝佳描述。另一俗语云:“酒壮英雄胆”。诗人们在这方面做了很好的楷模。三国时弥衡大醉击鼓骂曹,痴持忠义;诗仙李白朝堂戏贵妃,辱宠宦,扬眉吐气于大唐玄宗李隆基。这不就是两个很好的例子吗?所以说,诗人与酒本就是一个富有创意的悲喜剧话题,酒、醉的是诗人,却永远醉不了诗人的心,就像喜闻河山收复的杜甫还晓得“白日放歌须纵酒”,社稷苍生情永远是诗人郁结在酒中的牵挂和关注。此情结可至死不渝,渝老弥坚。要不,歌“大江东去”的东坡居士为什么还发出“早生华发,一樽还酹江月”的感叹呢?而宋朝的辛弃疾“醉里挑灯看剑”依然没忘记“梦回吹角连营”。 在这一话题中,历代王朝上上下下,大大小小的诗人好像都与酒沾上了关系。酒,仿佛成了诗人的一种品味标志。当然,滥饮和借酒纵情声色的也有,但毕竟在少数,而且酒给诗人的仍然多是热血沸腾,义愤填膺,亦或是潇洒飘逸谈迫。因此,不管怎么说,诗人与酒的忧伤都可谓由来已久,密不可分。 清愁,满眼共谁论?一樽还酹江月,伴酒入诗,是诗人常咏的题材。有时是花前对月,有时是对酒当歌,有时是东篱把酒,有时是曲岸持殇,饮不完的愁绪,话不完的愁肠,一入酒几分醉态,几分无奈。一杯一弥影,一饮一思量。点点相思化作滴滴清泪,泪在眼波横,愁在眉间聚,把酒问愁几许?一寸相思千万绪。 良辰美景却无人携手,一杯酒时:“酒未到,先成泪”一杯酒后,更是人自伤心水自流。“欲解惆怅还是酒,奈酒至愁又还”。酒后有李白的举杯消愁愁更愁,有晏殊“酒醒人散得愁朵多”的惆怅索寞,也有欧阳修在“梦阑时,酒醒后,思量着”那更是一种在历尽沧桑后的反悟思索。 饮酒,有羁旅乡愁,有为有人惜别,有为感世伤怀,有为忧国伤时。 饮酒,有人浅尝辄醉::绿酒初尝人易醉,一枕小窗浓睡”;有人 “醉醺醺,尚寻芳酒”,醉酒大失华贵高雅。 饮酒,有人要饮到不醉不归,痛苦淋漓:“劝君今夜需沉醉,尊前莫话明朝事”。“钟鼓馔玉不为贵,但愿长醉不复醒。” 诗,是人类劳动产生的高雅的文学奇葩;酒,诗人类物质产生的精华琼浆;诗人是以诗赞酒,以酒著诗的载体。从古至今,诗与酒就交织在一起,而诗人与酒也结下不解之缘,从而形成独具中国特色的“中国诗酒文化”。纵观诗酒文化发展史,诗的形成到酒的出现,两者即结合在一起,酒醉诗情,诗美酒醉,诗借酒神采飞扬,酒借诗醇香飘逸。诗与酒,相映生辉,形成绚烂的文明景观。尤其是唐宋诗人们借助酒兴而抒发的感情和书写的生活而成的诗,更是脍炙人口,传为佳话。概括起来有一下几种:酒写民俗风情、、酒写欢乐闲适、以酒塑造人物、以酒遥寄乡思、以酒寄寓深情、以酒尽显豪情、借酒写景、以酒写愁。 谈到酒文化,不得不谈一点唐宋的酒文化,而唐宋的酒文化又体现在一些唐诗、宋词与诗人上。 “醉圣”李白 说起诗与酒,当推崇唐代大诗人李白。在他灿烂的诗篇中,无处不飘香着他的诗酒文化。“兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光。但使主人能醉客,不知何处是他乡。”对诗酒如此的沉迷,当真是到了“成仙”的程度 李白嗜酒,人称“醉圣”“酒仙”史书上记载他“每醉为文章,为少差错,与醉之人相谈议事,皆不出其所见.”客居任城时,与鲁中诸生孔巢父、韩沔、张叔明、裴政、陶沔在徂徕山,日日酣歌纵酒,时号“竹溪六虚”,杜甫《饮中八仙歌》赞之:“李白斗酒诗百篇”又有人称其诗:“《乐府》之外,……,言酒者固多。”保留下来的1500多首诗中,写到饮酒的达700多首,其他的或多或少都带有一点的酒味。其中的《独酌》、《将进酒》、《襄阳歌》等流传甚广。

李白的诗与酒,最脍炙人口的当属他的《将进酒》了,“君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回;君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。天生我材必有用,千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯……五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同消万古愁!”这种高歌的引吭,如隔世的洪钟,至今不绝如缕。 李白的诗酒文化,是他人生体验的最好记录。他一生用酒当墨,用心作笔,写下了许多令人心惊和令人心驰神往的文字,在诗坛上成为一件又一件亮丽的瑰宝。李白一生关心国事,但为国立功的理想和不满黑暗现实的秉性,又构成了他特有的“诗酒”人生。李白少年时代就“观奇书”,“游神仙”,“好剑术”,有多方面的才能和兴趣,他年轻时漫游了长江、黄河中下游的许多地方,开元十八年(730)左右,他曾一度抵长安,争取政治出路,但失意而归。天宝元年(742),被玄宗召入长安,供奉翰林,作为文学侍从之臣,参加草拟文件等工作。不满两年,即被迫辞官离京。这个时期李白的诗歌创作趋于成熟。“人生在世不称意,明朝散发弄扁舟”的人生导向,使他在此后的11年内,继续在黄河、长江的中下游地区漫游,“浪迹天下,以诗酒自适” 游山访仙,痛饮狂歌,以排遣怀才不遇的忧愤,成了李白诗酒文化的主旋律。“穷愁千万端,美酒三百杯。愁多酒虽少,酒倾愁不来。” 、“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”、“吟诗作赋北窗里,万言不值一杯水” 。但一杯辣酒、一怀愁绪,始终掩饰不了他对政治赤诚的追求。如他在《悲歌行》里,和主人边喝边唱“悲来乎,悲来乎。主人有酒且莫斟,听我一曲悲来吟。悲来不吟还不笑,天下无人知我心。君有数斗酒,我有三尺琴。琴鸣酒乐两相得,一杯不啻千钧金。悲来乎,悲来乎”中提到了“汉帝不忆李将军,楚王放却屈大夫。”自比飞将李广和屈原的惆怅,使他曾经在“大鹏一日同风起,博摇直上九万里”的豪情里,转成了“行路难,行路难,多歧路,今安在。长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的低吟与呐喊。在这样的情怀里,他的万古之愁如浓云薄雾挥之不去,召之即来。因为有追求,所以有困顿。但大志未酬、时世黑暗的现实,使他终于喊出了“仰天大笑出门去,吾辈岂是蓬蒿人!” 弃我去者昨日之日不可留,乱我心者今日之日多烦忧”的心境,为他营造了“长风万里送秋雁,对此可以酣高楼”的境界。而对酒的迷恋,使这位“天上谪仙人”超然于尘世之外。“天若不爱酒,酒星不在天。地若不爱酒,地应无酒泉。天地既爱酒,爱酒不愧天。已闻清比圣,复道浊如贤。贤圣既已饮,何必求神仙。三杯通大道,一斗合自然。 上文中提到的《饮中八仙歌》中“李白斗酒诗百篇,长安市上酒家眠。天子呼来不上船,自称臣诗酒中仙。”其中讲的就是李白的一则轶事。相传天宝年间,唐玄宗与杨贵妃在兴庆宫沉香亭畔赏牡丹,著名乐师李龟年奏乐歌唱助兴,歌声刚起,玄宗即令停止,谓今日对名花,应速召李学士进宫填新词。李龟年至翰林院,未见李白踪影,寻至长安街上,忽然听酒楼上有人高歌:“三杯通大道,一斗合自然。但是酒中趣,莫为醒着传。”上楼一看,正是李白,此时的李白已喝的酩酊大醉,伏案而卧。李龟年宣旨,李白不理,口中还念着:“我醉欲眠卿且去”李龟年只好叫人将他驮进宫中见驾。玄宗见状,令人以水喷其面,酒方醒,又令人送来醒酒汤,亲自调温送与他,请他作新词助兴。李白清玄宗辞赐酒,玄宗说:“你酒方醒,再醉了怎么办?”李白说:“臣是斗酒诗百篇,醉后诗兴如泉”。玄宗只好命杨贵妃手持七宝杯,亲自斟酒赐之。李白连饮数杯,飘飘欲仙,立即挥笔赋《清平调》三首。玄宗读后大喜,命李龟年立即演唱,李白也因此名盛长安。 郭沫若先生说李白生于酒而死于酒,李白的一生真是是别要饮,聚要饮;喜要饮,悲要饮;闲要饮,忙要饮。“百年三万六千日,一日须饮三百杯。”李白的诗歌语言如“清水出芙蓉,天然去雕饰。”风格多样,尤以雄奇、飘逸。奔放著称,气势充沛,汪洋恣肆。诗人磊落不羁,游遍大江南北。他热情奔放地讴歌了祖国的锦绣河山,名句名篇,俯视皆是,就是在微醉时吟成的酒诗,大多也脍炙人口,流芳千古,而这位“诗仙”兼“酒仙”最后竟死于“腐胁疾”,即慢性酒精中毒症,此病为大量饮烈性酒五年以上才染,呜呼,哀哉! “酒豪”杜甫 杜甫14岁时就称“酒豪”,其酒量与李白不相上下,他一生坎坷,得意之日少,困苦之日多,不仅与李白,高兴酒酣登台,慷慨怀古,也与田翁共饮,经常酒债高筑,朝回日日点春衣,每日江头尽醉归。酒债寻常行处有,人生七十古来稀。曾哀痛地感叹道:“蜀酒禁难得,无钱何处赊”,直到晚年还“数苍白发那抛的,百罚深怀亦不辞”、“莫思身外无穷事,且尽生前有限杯”,“浅把涓涓,深凭此此身”他对酒体味很深,因而才有《饮中八仙歌》之作,杜甫现存诗文1400多首中写到饮酒的酒有300多首,他的诗歌深刻的反映了当时的社会面貌,被誉为“史诗”,杜甫少年即豪饮,世称“少年酒豪”,他嗜酒如命。“百罚深杯亦不醉”,他喝酒“饮如长鲸吸百川”,只可惜“耽酒须微禄”,他一生穷苦潦倒,“街头酒家常苦贵”“酒债寻常行处有”,后半生难得见他有几回“痛饮狂歌”的日子。公元770年,杜甫避难道湖南耒阳,县令慕其诗名,送酒慰问,结果饥肠辘辘的他竟然一醉千古不醒。杜甫真可谓诗尽醉而归,此真乃百不幸中唯一的幸事。 在众多与酒结下不解之缘的诗人中,我独钟情与杜甫。因为他是一个喝不醉的诗人。古往今来,酒成为诗人们借以消愁之物,千古愁情难以遣怀,唯酒与文,可买诗人一时解脱一时醉,古今中外,概莫能外。但杜甫不醉,哪怕只是暂时的烂醉如泥,放浪形骸,他都不能。及时“百壶且试开怀抱”,即使杜甫下决心要大醉一场“谁能更拘束?烂醉是生涯”,但杜甫始终“众宾皆醉我独醒”(《醉歌行》)。为何?难道是因为杜甫酒量惊人吗?不是!只因杜甫内心有着深重的悲哀喝愁情。杜甫无法超脱,他也不允许自己超脱。“只今未醉已先悲”(《乐游园歌》)深深扎根于社会现实中的杜甫,面对国难家贫,生活的困顿。漂泊无依的生涯,怀才不遇,岁月催人的悲伤,杜甫注定是痛苦的,又如何能醉得了?大到国家,小到个人,杜甫内心深处盛载了太多太多。现实让杜甫的忧愁一天天加深,难以排遣,他也求助于酒,祈求以酒消愁。杜甫甚至不惜“厚着脸皮”向别人“时时乞酒钱”(《戏简郑广文兼呈苏司业》)也曾典衣买酒,而且因为“耽酒需微禄”(《官定后戏赠》),而接受了一个与他的理想落差很大的管理兵器的“贱职”。有时还向邻居借酒来饮。“隔屋唤西家,借问有酒不”(《夏日利公见诂》)。可见杜甫对酒的依赖和嗜好,在依赖和嗜好的背后,是杜甫想以醉消愁,哪怕是暂时的减轻愁情的曲折心理。 但杜甫始终醉不了,他是那么清醒的感受到内心的痛和悲。“谁能更拘束?烂醉是生涯”这句话正折射出杜甫悲凉无奈的心情,诗句里还带着一时的自暴自弃的消极色彩,这句诗清楚地表达出了杜甫想醉而醉不了的痛苦。现实常常压得杜甫喘不过气,他不能像李白那样潇洒地醉个痛快,也不能像李白那样傲视权贵。事实上,为了生活,为了仕途,杜甫不得不时常向权贵献诗作赋,在残酷的现实面前,杜甫有更多的无奈。此外,李白还有一个仙道的超现实的世界作为他的精神支柱,但杜甫没有。所以,李白可以一醉方休,可以披发扁舟,而杜甫只能清醒地痛苦着,清醒地喝着一杯又一杯浊酒。 酒不但不能消除杜甫的愁情,反而更令他悲伤,更令他愁上加愁。酒的这种“反作用”在杜甫身上体现得尤为明显。有时,杜甫喝了酒之后,悲情上涌,百感交集,“乃知贫贱别更苦,吞踟躅声涕泪零”(《醉歌行》)让人不禁唏嘘。既然酒解不了杜甫的悲愁,不喝不行吗?不行,“如何不饮令必哀”,有酒哪能不饮呢?不饮,还是照样哀伤悲痛,酒,至少可以分散一下诗人的注意力,不致一心反复咀嚼心头的悲愁。 “千里犹残旧冰雪,百壶目试开怀抱,垂老向闻战鼓悲,急觞为缓忧心挫,少年努力纵谈笑,看我形客已枯槁”。对杜甫而言,愁来不离酒,有酒吐悲愁,反而愁更愁。酒是杜甫内心悲愁的一个影子,通过它,我们可以感受杜甫内心的沉重。“急觞为缓忧心挫”我们仿佛看到一个受伤的人在伤口不断流血的时候无计可施,只好胡乱抓一把身边的草药,嚼碎了敷上去,血仍然留出来,草叶变红了,再抓一把,在敷;再变红,再敷……杜甫的悲愁就像伤口的血,而酒就像那草药,流泪入肠,悲愁流出来…… “少年努力纵谈笑,看我形客已枯槁”,以那些不解愁滋味的少年谈笑的场面以背景,更突出了杜甫“形容已枯槁”的可怜形象,一个形销骨立,饱经风霜,举着酒杯频频饮酒眼中始终满含泪花的老者便跃然低上,令人潸然。 这就是杜甫在诗中的饮酒形象,饮而不醉,始终清醒地承受着各种悲愁喝痛苦,就是这个形象突出的特点。认识到这一点,你就不得不惊叹杜甫处境之艰苦,内心承受能力之大了,杜甫的伟大之处,也许就有其中的因素吧!他被称之为“酒豪”,我想原因也为这些吧! “醉司马”白居易 白居易晚年自号“醉吟先生”,诗酒不让李杜,作有关酒之诗800首,写讴歌饮酒之文《酒功赞》,并创“香山姥”这诗酒绘。白居易的诗歌通俗浅切地反映了社会现实,真率的抒发了个人情怀。他在诗歌中的题材,风格表现形式等方面摆脱了盛唐诗的传流,为后人的诗、词开启了新的门径。他的诗《琵琶行》真可谓诗千古绝唱,诗坛圭臬。他死前要求简葬,只带坛酒入墓,由此可见,他对酒情有独钟,难舍难分。后来传说有盗墓者挖掘坟墓,先见一坛子,打开后酒香且溢,不禁喝的酩酊大醉,这才保住了香山居士的遗骨。白居易墓中藏酒,真可谓料事如神矣。 北宋初年,范仲淹是“酒人愁肠,化作相思雨”,晏殊是“一曲新词酒一杯”,柳永是“归来中夜酒醺醺”;元佑时期,欧阳修是“文章太守,挥毫万字,一饮于钟”,苏轼是“酒酣胸胆尚开张”,“但优游卒岁,且斗樽前”。南渡时期的女词人李清照,可算酒中巾帼,她的“未篱把酒黄昏后”、“浓睡不消残酒”、“险韵诗成,扶头酒醒”、“酒美梅酸,恰称人怀抱”、“三杯两盏淡酒,怎故他,晚来风急”,写尽了诗酒飘雪,继之而起,驰骋诗坛的陆游,曾以《醉歌》明志“方我吸酒时,江山入胸中,肺肝生崔嵬,吐出为长虹”,一腔豪情,借酒力增强发泄。宋词之大成的辛弃疾“少年使酒”、中年“曲岸持觞,垂杨系马”,晚年“一尊搔首东窗里”、“醉里挑灯看剑”,以酒写闲置之愁,报国之志,使人感到“势从天落”的力量 综观中国的诗酒文化,诗人与酒结下了不解之缘,在文化人圈子里往往是诗增酒趣,酒扬诗魂;有酒必有诗,无酒不成诗;酒激发诗的灵感,诗增添酒的神韵。在我看来,诗人与酒,如影随形。 酒作为诗人的另类真爱,他们之间究竟会有怎么样的关系?下面将阐述一下粗浅的见解: 一、诗人与酒的不解之缘 自从传说中的杜康,仪狄酿酒起始。酒作为一种日常饮品,走上了中国历史的舞台。起初,由于生产力落后,人们的生活水平十分低下,酒的生产数量也就十分有限。一直到了阶级社会的第一阶段,奴隶社会中后期,酒的大量使用也仅仅局限于贵族之间的宴饮以及祭祀。但是也就是在这一时期起,酒宴上逐渐新起的祝酒词,一部分成了诗歌创作的一种源泉,像后来李白的《将进酒》可以说是一首典型的祝酒词。 从《诗经》起,关于酒的文学,有《周书·酒浩》,就连艰涩难懂的《周易·爻辞》中也有“鸣鹤在阴,其子和之,我有好爵,吾之尔靡之”。后两句的意思是“我有好酒,我们共醉一场”,诗歌的源头《诗经》里更是流淌着酒的味道,“八月剥枣,十月获稻,为此春酒,以介眉寿”;《小雅·鹿鸣》“我有旨酒,以燕乐嘉宾之必”。最有名的当属《小雅·宾之初筵》,大概是详尽描绘筵饮歌舞场面的最早作品了。可不可以这么说,没有酒,也就没有了中国古代的诗歌与诗人,也许五千年的文化,要逊色许多。 假使没有酒,性嗜酒的陶渊明《饮酒》诗十二首如何能写出来?真不知道“短褐穿洁”、“箪瓢屡空”的他,外加抚养五个不争气的儿子,还有多少酒喝呢?也许《饮酒》诗里的“酒”只能是掺了水的酒了。老杜的酒量估计也不错。如若没有酒“买花载酒”的柳三变也许酒写不出“今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月”,也就发不出“拟把疏狂图一醉”的慨叹了。“谁说女子不如男”,李清照的酒量自是不让须眉,“昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒”,她只能借酒消愁愁更愁啊!诗人喝酒出了名的当数李白,在他的身上最能体现出酒的精神来,“天子呯来不上船,自称臣里酒中仙”,那是何等的潇洒与飘逸,为了酒连代至高无上的王权也得靠边站。尤其他的《将进酒》字字都包含酒香,如果把他所有写酒的诗拿上去压榨,也许可以压榨出大半壶的高粱酒来,酒对每一位诗人个体来说,究竟为何会有如此大的缘分,因为诗人已经千古,我们不得具体而知,只能依据常理推断。 二、酒发酵了诗人的思想,引发了诗人的灵感 诗人们为什么喜欢酒呢?难道是因为黄酒的风味醇厚、鲜甜甘美、香气浓郁;白酒的芳香浓郁、绵柔甘冽,回味悠长么?我看不尽然,总有些什么独特之内涵在酒之中,在酒之处的。酒香飘起来了,是形的消隐,还是韵的升华呢? 对诗歌来说,酒可以刺激神经,可以八诗人带入一种摈除世俗分忧和功利烦扰的迷狂状态,获得精神上的自由,这正是灵感爆发的契机,所谓“醉后乐无极,弥胜未醉时。动容皆是舞,出语总是诗”恐怕这是诗人喜欢饮酒的一大缘故。王勃写《滕王阁序》时,先磨墨数升,继而酣饮,然后拉起被子蒙头而睡,醒来后从庾信的“落花与芝盖齐飞,杨柳共春旗一色”借的,写下了千古名句——落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色,起笔一挥而就,不改一字。李白当年奉召书为玄宗写清平调时,也是在烂醉之下用水泼醒后写的。杜甫的《醉时歌》通篇写一“醉”字,醉酒、醉语、醉态、醉诗。但又是醒时似醉,醉而益酷,故而令人闻之惨绝。虽然是书赠郑虔,却字里行间渗透诗人的泪血,,仿佛看剑了子美似醒似醉。忧愤移情于酒,其实,不醒如何痛楚,如何醉饮;不醉又如何将那一腔不平尽发笔端呢? 酒和诗歌的因缘,还因酒是人们日常应酬的常用品而加密。人文独酌固然能助诗兴,催诗情,集宴欢饮尤能激动彼此间的诗兴和诗情的交流。历代诗人因此有大量的即兴酬酵之作,诗人的酒会又顺理成章地成了诗会。另外,从酒与诗之间的关系来将,酒本身也就是诗歌大量描写的对象,最早的诗歌总集《诗经》就有三十篇,即占之分之一的篇章提到酒,而大量关于酒的诗篇都在大、小《雅》,尤以《小雅》为多。这因为《风》诗大都是民歌,《雅》诗则诗士大夫中上层人士的诗,当时酒还是奢侈品,为平民所难得,自然不能形之于民间歌咏。大小《雅》共为一百一十篇,而咏酒者最频如依此计算,出现酒的比数就很可见。 因此,中国文学中咏酒的诗的数量多,要统计完全而不遗漏也绝难办到,唐诗宋词至今者较多,酒诗也就无法计算,题中出“酒”字的咏酒作品略加演绎,就足够写一本酒诗歌史的材料了。 三、酒是诗人抒发情怀的一种道具 酒对诗人而言可以宜泄情感,浇去心中的块垒,起到“移情”之郊,诗人在清醒的时候往往难于摆脱世俗的得失厉害,因而创造力必然受到束缚压抑,酒酣耳热时则容易实现心灵的解脱,精神的超越,他敢说敢写,敢哭敢笑,任情放纵,无所顾忌,创造力由此获得解放,从“听天由命”到“形而上的慰籍”,作为本体的生命意志的性质变了,由盲目挣扎的消极力量变成了生生不息的创造力量。 倘若无酒,屈原不会说“众人皆醉我独醒”,从相对论的角度来看,这句话也可以说成是“众人皆醒我独醉”,酒与诗人情感的抒发,情绪的释放,关系可见非一般可言。 在阶级社会,尤其是漫长的封建社会中,权和利的纠葛往往会导致当权者人性的扭曲喝心理的不健全,诗人耿直喝率真的个性,使得政治抱负,往往无法施展,更有甚者生活贫困潦倒,在这样的境地,诗人身心极度疲惫,抑或寄情于山水抑感寄情于酒,倘若无酒,那诗人的身心何从康复。当然,诗人与酒的渊源并非如此简单,但是将酒做为诗人们的另类真爱来看待并不为过。

人们爱喝清清白白的酒,爱写清清白白的诗,当然要做清清白白的人。诗人与酒,历经千百年,去伪存真,激浊扬清,互动了精神,融合了气韵,已经形成一个牢不可靠的清白和正义的联合形象。 偶有几杯清酒下肚,笔者意亦朦胧,想世人多好酒,而喜欢读诗的人越快越少,写诗的人也是少之又少,真正的诗人更是廖若星辰,现代文明中,诗人与酒,亦或说酒与诗人,还能创造多少诗酒佳话?我期待着,祈祷着……

微信公众号:qydb-wine |