书法与酒:狂来轻世界,醉里得真如

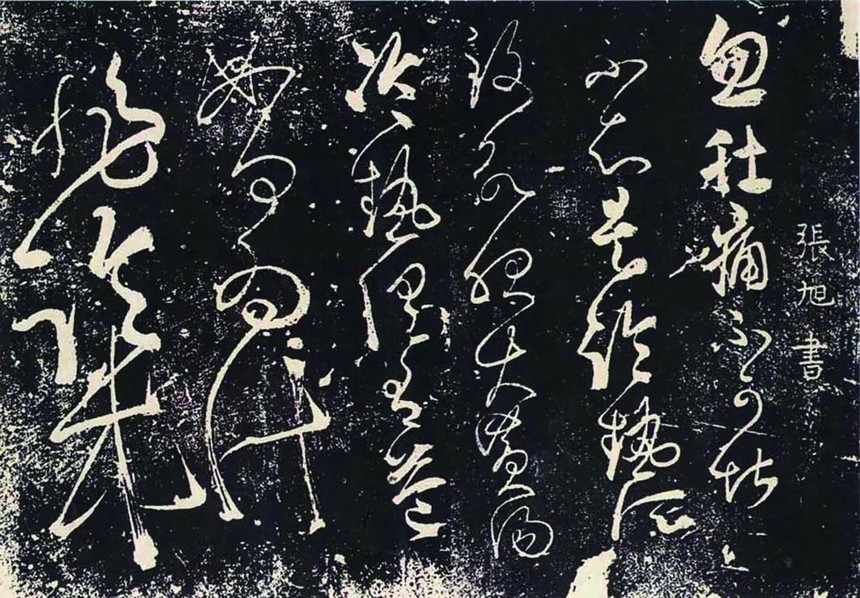

张旭《肚痛帖》拓片

书酒渊源,由来已久。汉灵帝时,征召天下工书者,至数百人,中以师宜官为最。师宜官,性嗜酒,或时不持钱,至酒家,痛饮罢,便题壁而书,观者云集,以酬酒值,计钱足而灭之。大抵酒后作书,姓名可传者,自师宜官始。那是东汉晚期,约在一千八百年前。

且不说师宜官“钱足而灭之”,颇自矜重他的书法;也不说“以书酬酒值”的超前经济效益,我们先从酒与书法的表演性聊起。

书法创作具有表演性,如同钢琴演奏。钢琴演奏会上,不但听其音,而且看其弹。书法亦如是,不仅赏其迹,得见成功之美;亦须观其写,得知所致之由。书法表演,既展现书家的创作状态,也呈现毫端的挥运之妙。其中酒的作用不可小觑。它能激发欲望,点燃激情,增强效果。东汉师宜官的酒后书法表演不过是牛刀小试,而将其发挥得淋漓尽致者,当属唐代的“颠张醉素”。

“颠张”,即是张旭,后世尊为“草圣”。每饮醉,辄草书,挥笔大叫,以头揾水墨中而书之,天下呼为“张颠”。醒后自视,以为神异,不可复得。

“醉素”,即是怀素,永州僧人,以狂继颠,丝毫也不逊色于张旭。狂僧往往十杯五杯不解意,百杯之后始颠狂。乃醉倚绳床,须臾之间,千张扫尽;粉壁之上,万字纵横。

是以“颠张醉素”,书酒之间,全不矜重,任性而为,如此酣畅痛快的书法表演,确实产生了“王公前”“动京华”的轰动效应,书名大盛。此号为豪情一派,常为人所津津乐道。

然而,酒后作书,不唯能尽书法表演之效,个中更有深意在焉。

张旭酒后,以头濡墨,呼号狂走,笔墨表演背后的真意,唐代大文豪韩愈最为懂得,堪称知己。他说张旭:“喜怒、窘穷、忧悲、愉快、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平,有动于心,必于草书焉发之。”又说:“观于物,见山水崖谷,鸟兽鱼虫,草木之花实,日月列星,风雨水火,雷霆霹雳,歌舞战斗,天地事物之变,可喜可愕,一寓于书。”可谓抒发性情,探彼意象,将主观客观,包容大得,所以能够成就出披肝沥胆、掀天揭地的艺术造诣。此中酒之用,可谓大矣!

至于怀素,醉来信手,粉壁纵横,全不管佛门的清规戒律,更不在乎世俗的品藻讥弹,只为求得那艺术的一段大境界。他的舅父钱起也颇能会得此中的妙处,有诗说他:“远鹤无前侣,孤云寄太虚。狂来轻世界,醉里得真如。”书中“醉里”,境界所求便是这个“真如”。何谓“真如”?本是佛门中语,若强言之,“真”者真实之义,“如”者如常之义;而其实本不可言。此不可言之境,正如醉后恍惚缥缈,逍遥无际,反倒触着艺术的最高层,即“道”之所在。所谓“道之为物,唯恍唯惚。惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物”(《道德经》)。故而人人欲问此中奥妙,怀素自言初不知。此酒之功,至其极也!

好书法,真性情,大境界,酒足以发之。当书家一往之豪情意气,被酒精点燃,便砰然一声,绽放出绚烂的礼花。

若以书体言之,酒之于书,特别着意于狂草。草书之为体,体态简约,点画流动,表情达意,别有优长;而草书之狂草一体,其情奔放,其味浓烈,草圣相遇酒神,如豪杰挽英雄,自然惺惺相惜,大有激扬文字、粪土王侯之意。至于“颠张”的《肚痛帖》,“醉素”的《自叙帖》颇能见其端倪。一个率尔短札,雄奇角出;一个长篇巨制,烟云跌宕。当出酒后所为,洵是千古杰作。所以,时人以为“张旭三杯草圣传”,随后怀素“草书天下称独步”。

草之与酒,是可谓情相依、性相近,所以能撷意象、宣性情、得真如,终究归在一个“真”字。人或以为在一个“狂”字。诚然,张旭以头濡墨,可谓狂矣;怀素忽然绝叫,亦可谓狂矣。然则,情真者,狂之妙也;情悖者,狂之弊也,而衡之在“度”。狂之有度者,酒为我用,情真气盛,自有真意;狂之无度者,我为酒使,滥情躁气,尽作丑态。过则于人于书,未必有益,或有大害相防。

明代徐渭才大气豪,着实一酒徒。总督府有事寻他,来人却报:“徐秀才方大醉嚎嚣,不可致也。”至其晚年,佯狂益甚,时携钱至酒肆,呼下隶与饮。自有诗云:“猖狂能使阮籍惊,饮兴肯落刘伶后?”其酒狂如此;于其书,确二三杰作,狂飙突进,豪情盖世;然大多粗糙,笔墨不到,躁俗为恨,只为狂药拖累。而于其人,或持斧击头,头骨皆折;或引锥刺耳,深入寸余;又以槌碎肾囊,更以疑杀继室。精神分裂,几近癫狂。于人于己,大不益也。

另一位赫赫有名之明代草书家解缙,少年得志,太祖皇帝曾亲为持砚,而性好臧否,冗散自恣,任情书酒。尝作《草书歌》云:“墨池磨竭沧海水,秃笔堆作西眉山。豪来酒倾八百斛,醉后颠狂随所欲。”常以性使酒,乘酒而书,往往失落。人以为其所作,纵荡无法,又多恶笔,目作镇宅符。至于其人,明成祖永乐十三年(1415),有上囚籍者,帝见缙姓名,曰:“缙犹在耶?”乃被醉酒,埋积雪中,立死。卒以酒死,岂不痛哉!

徐渭伤身,解缙殒命,虽是其性其狂使然,而酒亦傍之。狂者,成也在此,如旭素之侪;败也在此,似徐解之辈。若此徐解二人,虽著狂草书名,而终未能极其至,至于书道修身之本,更复大失矣!是故书法与酒,在真不在狂。真时,不狂亦佳;悖时,狂更不佳。

挟酒以书,既有旭素徐解古来贤者大倡于前,自然不乏今人跃跃举杯效法于后。笔者所见多矣。其中自有酒后高情,淋漓挥洒,生气凑泊,人书俱妙者;然却多是任笔为体,哗众取宠,殊无足观;更有甚者,翻腾跳荡,呼号叫嚣,丑态不一而足。此般啐余的杂耍,非是艺术的表演,不唯伤身,亦且败俗,更无关于情性境界。枉将酒中情真气盛之妙,沦为滥情躁气之陋。盖以酒态之丑,欲成草书之美,不亦谬乎!

表演,终归外在;书法,究在本真。尝见一颇滑稽者,虚衔累累,号为名家。酒席宴上,红黄兼白,三盅全会,酒气拂拂,冲撞顶门,划然大啸:“拿笔来!”不时一切停当,“表演”即刻开始:其人挽袖攘臂,大笔摇摇;众客伸颈屏息,万目睽睽。猛听“扑通”一声,以头抢案,直挺挺倒下,墨为之翻,笔为之折,污秽狼藉,呼之不起。后至右目眼睑下垂,不复常态,总作若开若合之状,常似半醉半醒之间。由是复喜,自谓其书:“大得亦虚亦实之妙!”闻者以为笑谈。

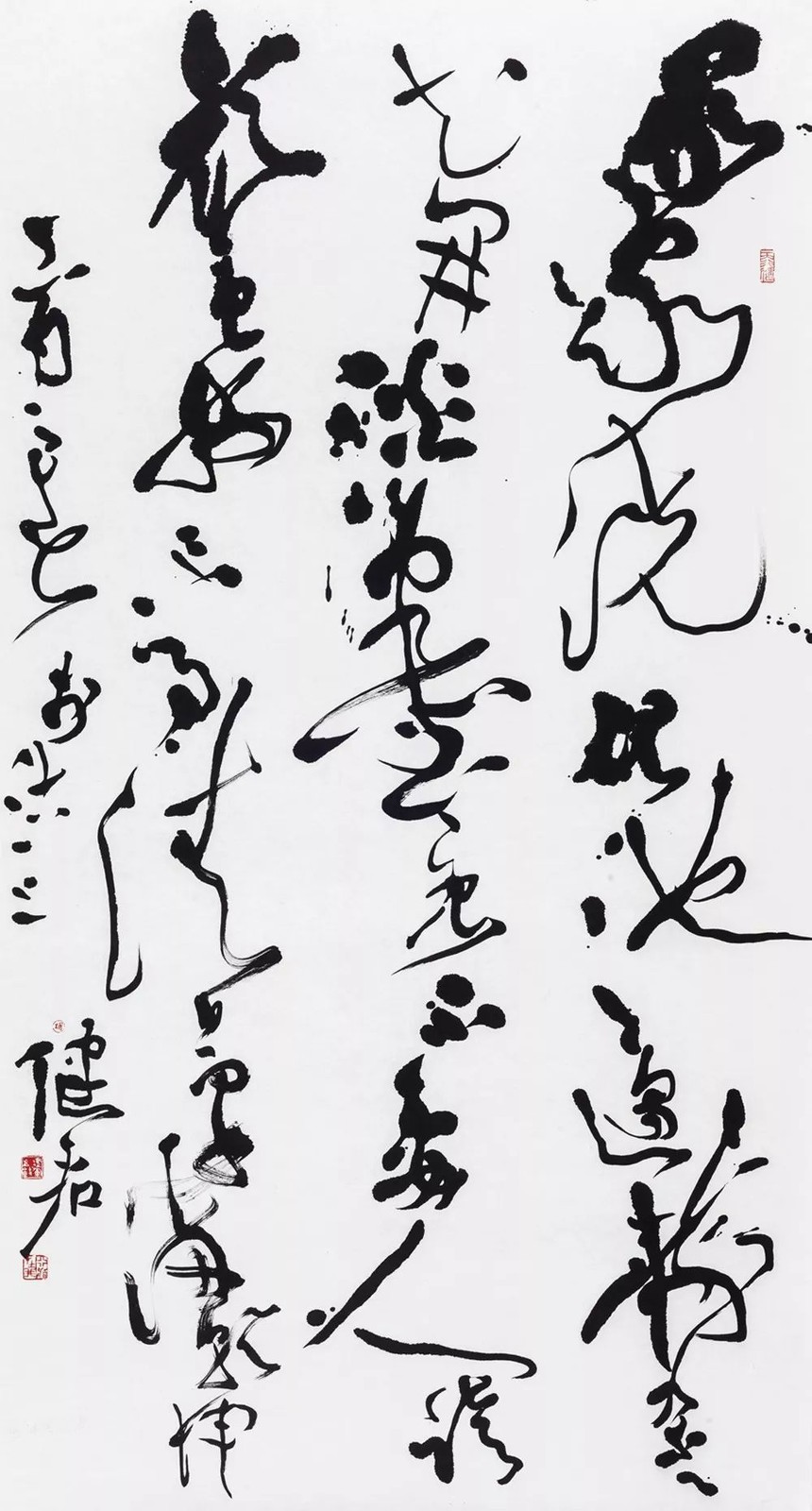

杨健君书王冕《题画梅》

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣